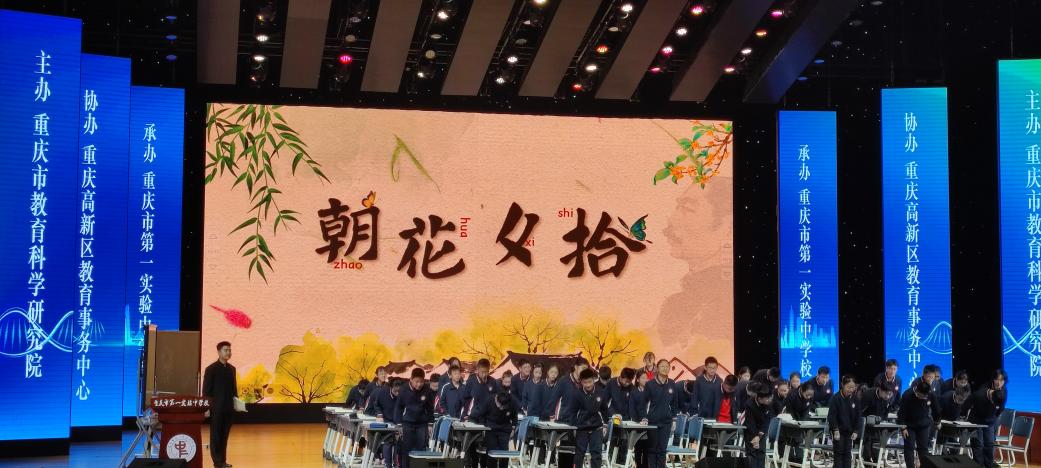

(决赛现场)

2025年10月,重庆市第十届初中语文中青年教师优质课大尘埃落定,我校王相涵、马培通两位老师,先后双双荣获一等奖。

(授课现场)

重庆市中学语文优质课大赛每两年举办一次,是目前语文学科最高级别的官方赛事,来自重庆各个区县的第一名和原直属校的教师代表群贤毕至,一决高下。

(王相涵老师执教《朝花夕拾》)

王相涵代表西南大学附中本部,参加直属校赛区比赛。这是真正的死亡之组,来自七所直属校的8名选手竞逐3个一等奖名额。虽然抽到的课题是较为困难的《朝花夕拾》整本书阅读授课,但王相涵老师依然凭借扎实的基本功、优秀的教学设计、卓越的课堂表现,从八位优秀的语文同仁中脱颖而出,斩获这难得的一等奖。

比赛过程紧张万分,但王相涵老师从从容容、游刃有余,开场巧妙切入,一番吟唱“朝花夕拾杯中酒……”,将学生引入“朝花夕拾”的美好境界中。歌韵未落,思辨已起,王老师话锋轻转叩问道:“带露折花,色香自然要好得多。那我们不妨深思,作者为何要舍‘朝花’而取‘夕拾’?”以此精妙一问,直指内核,将学生的思维引向纵深处,通过剖析“亲历的我”与“叙述的我”在文本中的具体表现,理解鲁迅如何通过双重视角实现“温情与批判并存”。最终王相涵老师引导学生将文本中的回忆机制与自身成长经验对接,实现从“读鲁迅”到“读自我”的升华。

(王相涵老师获奖证书)

(马培通老师执教“阅读综合实践”)

马培通老师代表西南大学附中海棠校区,以荣昌区第一名的身份参加渝西赛区的比赛,抽到的课题是本次赛课最难的阅读综合实践,但马培通老师最终排除万难,成功斩获一等奖。由于抽到的课题是全新的形式,之前赛课从未出现过,马培通老师为此检索了大量的学术论文,并请教了相关领域的专家学者。本课属七年级下册“杰出人物”单元,依课标要求,结合张彬福、朱于国、陈家尧等学者等提出的“阅读综合实践”单元整合理念,最终决定授课以《邓稼先》为核心,整合单元三篇课文,进行长句和短句特点的教学。

在本节课中,马培通老师引导学生发现“短句聚焦精神核心、长句铺展经历细节”规律,用表格迁移验证另两篇课文,强化单元共通逻辑。并且以朗读、改写等“实践为核心任务”,落实“揣摩语句”要求,契合陈家尧“弥合知识割裂”主张,让学生体会“语言形式为内容服务”,实现单元整体建构,提升语文核心素养。课堂的最后,马培通老师总结说,这节课只和孩子们做了三件事——从《邓稼先》的“我不能走”里,读懂了短句的力量;从长句里,读懂了经历的连贯;再用这个发现,解开了另外两篇课文的句式秘密,再最终应用到生活中。最后马培通老师说:“当你们能用短句精准传递心意,用长句细腻讲述故事时,便真正成为了会用语言看见世界、温暖人心的人。”

(马培通老师获奖证书)

(《课堂内外·语文教研》创刊号专题刊登西南大学附属中学语文组教研理念)

本次比赛竞争激烈、备赛难度大,不仅要求教师在短时间内完成教学设计与打磨,更考验对文本深度解读与课堂动态把控能力。回溯源流,这份荣誉,既是王相涵、马培通两位老师个人专业素养的极致体现,也是西南大学附属中学重视教师成长、深耕学科教学改革的成果缩影。学校通过构建"学科建设+教学实践+学术研究"的三位一体培养体系,常态化开展青年教师“思享会”等特色活动,为教师们提供了经验分享与思维碰撞的平台。学科专家引领,优秀教师示范,营造了浓厚的教研氛围,让每位教师都能在教学实践中不断精进。未来,西南大学附中将继续搭建优质平台,助力更多教师在专业道路上突破创新。

两位老师还表示,语文组延续附中荣耀,要特别感谢心理组、英语组、历史组等教研组的兄弟姐妹在备课中提供的帮助,感谢温暖的西南大学附中大家庭。

王相涵,中共党员,一级教师,西南大学教育硕士,大思政建设特设党支部书记,西南大学师元硕士班成员。本硕期间多次获得各类一等奖学金,多次主持校内外各类大型活动。曾获全国第六届大艺展朗诵比赛一等奖、第四届中国互联网+大学生创新创业大赛重庆选拔赛金奖、重庆市第十届中华经典诵写讲大赛教师组一等奖、西南大学附中青年教师教学设计比赛一等奖。在全国学科教育联盟第三届年会执教示范课《湖心亭看雪》。获评优秀党务工作者、红岩党员先锋岗等称号。

马培通,毕业于西南大学汉语言文学专业。担任重庆市精品选修课程“思维与辩论”主讲人,编著“思维与辩论”课程校本教材;参与编写《<水浒传>名著导+读》及教师用书;参与编写《群文阅读初中读本》教师用书;论文连续多年荣获重庆市中学语文教师论文大赛一、二等奖;在重庆市语文教师文本解读大赛中获二等奖;在西南大学附中语文中青年优质课大赛中获一等奖,荣昌区中青年优质课大赛一等奖第一名,北碚区第四届教师基本功大赛一等奖,重庆市初中语文第十届中青年教师优质课大赛一等奖。主研省级课题两项;多次承担区、校级展示课任务,受市教科院委托录制名著阅读精品微课。秉持“唤醒学生求知渴望,点燃学生探索热情”的理念,真诚对待教学和每一个学生。注重课堂生成与学生思维引领,善于创设真实语言情境,激发学生深度参与,以问题驱动引导学生在文本细读中实现思维进阶。